Author Archive

【お客様アンケート】傷害罪の暴力事件で示談締結 不起訴処分を獲得

【お客様アンケート】傷害罪の暴力事件で示談締結 不起訴処分を獲得

本件は、高齢男性の被疑者が、埼玉県内の商業施設駐車場にて他の男性客とトラブルになり、暴行して怪我をさせたという傷害罪の暴力事件でした。

(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)

【捜査段階:被害者との示談交渉】

本事件では、被疑者は逮捕されず、在宅で捜査が進められました。

そのため、被疑者が警察署や検察庁に呼び出された場合には、事前に打ち合わせを行い、被疑者の捜査対応を丁寧に支援しました。

同時に、弁護人は被害者との示談交渉を進めました。

検察官を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行いたい旨を申し出て、被害者からの承諾を得たため、実際に被害者とお会いして示談交渉を進めました。

示談交渉の結果、被害者から示談の同意を得たにとどまらず、「示談の成立をもって刑事責任の追及をしない」旨の宥恕条項を入れることにも同意いただきました。

弁護人は、これらの示談書等を検察官に提出し、検察官の終局処分を待ちました。

【結果】

最終的に、本件は不起訴処分(起訴猶予)が決定し、被疑者に前科がつくことは免れる結果となりました。

前科をつけたくないと不安になっていた本人から、迅速に示談交渉を進めて被害者側の合意を引き出し不起訴処分を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動にご満足いただける結果となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。

当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。

ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。

【お客様アンケート】強制わいせつ罪の性犯罪事件で示談締結 不起訴処分を獲得

【お客様アンケート】強制わいせつ罪の性犯罪事件で示談締結 不起訴処分を獲得

本件は、成人男性の被疑者が、埼玉県内の路上にて成人女性に抱きついて胸を触った等のわいせつな行為をしたという性犯罪事件でした。

被疑者には本罪のほか、同様の強制わいせつ罪の余罪もありました。

(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)

【捜査段階:身柄解放活動 勾留に対する不服申し立て(準抗告)】

被疑者が強制わいせつ罪の疑いで逮捕・勾留され、そのご家族が弊所の初回接見サービスをご利用くださり、本事件の刑事弁護を担当することになりました。

まず、本事件を受任した段階で、被疑者はすでに10日間の身体拘束(勾留)されていたため、弁護人は、被疑者が被疑者の家族の監督により、逃亡や証拠隠滅の恐れが無いため勾留の必要性は薄いと主張し、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行いました。

結果、弁護人の準抗告は裁判所に認められ、被疑者はいったん釈放され、在宅捜査へ切り替わりました。

【捜査段階:被害者との示談交渉】

被疑者の身柄解放に成功したため、次は、被害者との示談交渉を進めました。

検察官を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行いたい旨を申し出て、被害者からの承諾を得たため、実際に被害者とお会いして示談交渉を進めました。

2回の示談交渉を経て、被害者から示談の同意を得たにとどまらず、「示談の成立をもって刑事責任の追及をしない」旨の宥恕条項を入れることにも同意いただきました。

また、もう一人の被害者の方も同様に、宥恕条項の入った示談を取り交わすことに成功しました。

弁護人は、これらの示談書と被疑者が作成して各被害者に受け取っていただいた謝罪文等を検察官に提出し、検察官の終局処分を待ちました。

【結果】

最終的に、本件は不起訴処分(起訴猶予)が決定し、被疑者に前科がつくことは免れる結果となりました。

事件の大きさ等から非常に不安になっていた本人やご家族様から、迅速に勾留から身柄解放したこと、迅速に示談交渉を進めて被害者側の合意を引き出し、不起訴処分を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動に非常にご満足いただける結果となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。

当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。

ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。

【お客様アンケート】スカート盗撮の少年事件で保護観察処分

【お客様アンケート】スカート盗撮の少年事件で保護観察処分

本件は、当時高校生の少年が、埼玉県内の電車内で女性のスカートを盗撮したとして埼玉県迷惑行為防止条例違反で立件された性犯罪事件でした。

(弁護士契約の守秘義務の観点から、事実の詳細は省略します。)

【捜査段階:示談交渉】

未成年の者であっても、家庭裁判所に送致される前は「被疑者」として取り扱われます。

この事件では、被疑者は逮捕されるには至らず、在宅での呼出し捜査が進められました。

そのため、弁護活動の初動として身柄解放をする必要はなかったため、弁護人は検察官を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行いたい旨と伝え、被害者の承諾を得た後、被害者との示談交渉を丁寧に進めました。

本件では、弁護士を通じた謝罪にとどまらず、被疑者の少年自身も深く反省を示すため謝罪文を作成し、被害者にお届けさせていただきました。

結果、被害者に謝罪と被害弁償を受け取っていただき、少年の責任を問わず今後の更生に期待するとの宥恕の文言をいただくことに成功しました。

【家庭裁判所送致後の付添人活動】

その後、本件は、家庭裁判所に送致され、審判が開かれることになりました。

弁護人は、少年や少年の保護者が家庭裁判所に呼び出されたり調査官と面談する際には、電話や対面で丁寧に打ち合わせを行い、少年事件手続を円滑に進めるよう綿密に支援しました。

また、家庭裁判所で法律記録や少年の身上経歴等の記載された社会記録を読み込み、被害者と一定の合意に達したことや、少年が深く反省を深めている情状資料をまとめ、来る審判期日に臨みました。

【結果】

最終的に、本件は家庭裁判所によって保護観察処分が言い渡されることになりました。

少年自身はもちろん、少年の保護者様も初めての少年事件手続で非常に不安になっており、前田弁護士が丁寧に少年手続を支えたことや、結果として保護観察処分で済むよう決着したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動・付添人活動に非常にご満足いただける結果となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。

当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。

ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。

【お客様アンケート】複数の強制わいせつ等の性犯罪事件で執行猶予判決を獲得

【お客様アンケート】複数の強制わいせつ等の性犯罪事件で執行猶予判決を獲得

本件は、成人男性の被告人が、埼玉県内の未成年女子(女性児童)に対してわいせつな行為をしたという複数の罪の性犯罪事件でした。

(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)

【捜査段階:逮捕と勾留中の示談交渉】

被疑者は、まず、埼玉県内の女性児童に対して、路上でわいせつな行為をしたとして逮捕され、勾留が決定しました。

また、同被疑者は、同じく埼玉県内の公園にて、女性児童に対してわいせつな行為をしたとして再逮捕され、再度勾留が決定しました。

さらに、同被疑者は、同じく埼玉県内の公園にて、自分の陰部を露出する等の公然わいせつ行為を行い、女性児童にわいせつな行為をしたとして再逮捕され、再度勾留が決定しました。

上記それぞれの勾留について、勾留満期に勾留延長が決定したため、被疑者はかなり長期にわたって身体拘束されることになりました。

本件はかなり犯情の重い性犯罪事案であったため、弁護人は、勾留阻止や早期釈放の身柄解放活動ではなく、被害者の保護者に対する謝罪と被害弁償に注力して活動を進めました。

未成年の児童に対する性犯罪ということもあり、被害者の保護者から相当厳しい対応をされることは予想できたため、辛抱強く被害弁償の申し出と、示談を求める交渉を重ねました。

示談交渉は比較的長期にわたり、起訴された後も示談の申し出を辛抱強く行いました。

結果、すべての被害者に対して被害弁償を受け取っていただけたものの、示談は1件成立したにとどまりました。

ただし、成立した示談については、「加害者の反省に期待し、刑事処罰を求めない」等の宥恕条項を入れ込むことに成功しました。

【起訴後の公判活動:示談交渉、保釈請求、情状主張】

上記すべての強制わいせつ罪について、検察官が起訴および追起訴を行い、公開の刑事裁判となりました。

追起訴後、弁護人が保釈請求を行いましたが、裁判所は保釈請求を却下しました。

これを受けて、弁護人は検察官求意見を閲覧し、検察官からどのような反対を受けて保釈請求が却下されたのかを分析し、理論を補強したうえで、保釈却下決定に対する不服申立て(準抗告)を提出しましたが、この準抗告も棄却されました。

上記のとおり、被害弁償の申し出や示談交渉は起訴後も続きましたが、すべての結果が出た後、弁護人は再度保釈請求を行いました。

この結果、保釈決定が許可され、保釈保証金を納付したことにより、被告人が釈放されました。

その後、弁護士は、謄写した法律記録を読み込み、起訴事実はほぼ全面に認めたうえで、被害者の保護者と一定の合意に達したことや、被告人の反省等を示す情状資料をまとめ、来る判決言い渡しに臨みました。

【結果】

最終的に、本件は裁判所によって執行猶予付きの懲役刑が言い渡され、被告人が刑務所へ行くことは免れる結果となりました。

事件の大きさ等から非常に不安になっていた本人や、同じく不安を抱えていたご家族である契約者様から、粘り強い交渉を進めて被害者側に一定の被害弁償を受け取っていただくことに成功合意を引き出し、保釈決定を獲得し、また、執行猶予付き判決を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動に非常にご満足いただける結果となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。

当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。

ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。

【お客様アンケート】未成年児童に対する強制わいせつ等の性犯罪事件で執行猶予判決を獲得

【お客様アンケート】未成年児童に対する強制わいせつ等の性犯罪事件で執行猶予判決を獲得

本件は、成人男性の被疑者が、公園内で遊んでいた児童に対してわいせつな行為をしたという複数の罪の性犯罪事件でした。

(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)

【捜査段階:逮捕と勾留中の示談交渉】

本件は、逮捕された後に勾留が決定し、その後、勾留延長が決定しました。

本件はかなり犯情の重い性犯罪事案であったため、弁護人は、勾留阻止や早期釈放の身柄解放活動ではなく、被害者の保護者に対する謝罪と被害弁償に注力して活動を進めました。

未成年の児童に対する性犯罪ということもあり、被害者の保護者から厳しいお言葉をいただきつつ、何度か交渉を重ねた結果、「処罰を求めない」等の宥恕条項を入れ込むことは固く拒否されたものの、被害者に対する損害賠償金のお支払いと犯行場所へ二度と以下づかない旨の誓約およびその違約罰等を盛り込んだ合意書を締結することに成功しました。

【起訴後の公判活動:保釈請求と情状主張】

勾留延長の満期後、検察官が起訴し、公開の刑事裁判となりました。

起訴後、すぐに弁護人が保釈請求を行いましたが、裁判所は保釈請求を却下しました。

これを受けて、弁護人は検察官求意見を閲覧し、検察官からどのような反対を受けて保釈請求が却下されたのかを分析し、理論を補強したうえで、保釈却下決定に対する不服申立て(準抗告)を提出しました。

この結果、保釈決定が許可され、保釈保証金を納付したことにより、被告人が釈放されました。

その後、弁護士は、謄写した法律記録を読み込み、起訴事実はほぼ全面に認めたうえで、被害者の保護者と一定の合意に達したことや、被告人の反省等を示す情状資料をまとめ、来る判決言い渡しに臨みました。

【結果】

最終的に、本件は裁判所によって執行猶予付きの懲役刑が言い渡され、被告人が刑務所へ行くことは免れる結果となりました。

事件の大きさ等から非常に不安になっていた本人や、同じく不安を抱えていたご家族である契約者様から、粘り強い交渉を進めて被害者側の合意を引き出し、保釈決定を獲得し、また、執行猶予付き判決を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動に非常にご満足いただける結果となりました。

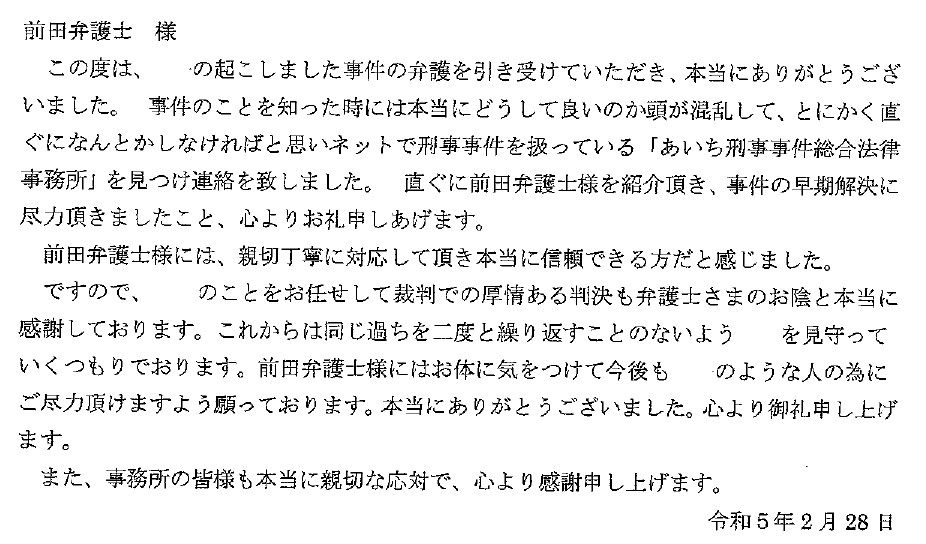

【依頼者様からのお手紙】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。

当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。

ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。

【事例紹介】ひき逃げで過失運転致傷罪と道路交通法違反

【事例紹介】ひき逃げで過失運転致傷罪と道路交通法違反

ひき逃げにより、過失運転致傷罪および道路交通法違反となった場合の責任とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例】

埼玉県所沢市在住の会社員男性A(28歳)が夜間に市内を乗用車で帰宅中、自動車側方に軽い衝撃を感じましたがガードレールに接触しただけだと思い、そのまま走り去りました。

後日、埼玉県警所沢警察署からAに呼び出しがあり、「人を轢いた」容疑で取り調べを受けました。

警察によれば、Aの乗用車が接触したのは自転車に乗った同市内在住の女性Vであり、Vは転倒し全治3週間の打撲を負ったとのことです。

警察の調べに対し、Aは、人身事故の認識はなかったが、何かと接触したことは感じながらも現場を確認せず走り去ったことは供述しました。

警察から次回取り調べ日時を予告されたAは、今後の対応について刑事事件に強い弁護士に相談しました。

(事例は弊所に寄せられた法律相談をもとに事実を一部変更したフィクションです。)

【ひき逃げの罪】

交通事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護等を行う義務(救護義務)があります(道路交通法第72条第1項)。

事故を起こし負傷者がいるにも関わらず、救護義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼び、ひき逃げ(救護義務違反)で有罪になると、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

上記刑事事件例において、Aは、人身事故の認識はなかったと供述していますが、物との接触であっても交通事故であり、その認識がある以上は、現場を確認せず走り去ったこと(「当て逃げ」と呼ばれることもあります)で救護義務違反と認定される可能性はあります。

また、救護義務違反とは別に、Vの負傷が、Aが運転上必要な注意を怠ったことによるものと立証されれば、過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)が成立します。

過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、ひき逃げと同程度に重い罪です。

なお、両罪とも有罪となった場合、併合罪として、最大15年以下の懲役又は150万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

【ひき逃げの弁護活動】

このようなひき逃げ事案では、被害者の負傷の程度にもよりますが、何の弁護活動も行わなければ、検察官から起訴され、実刑となる可能性があります。

ひき逃げ事案に対する弁護活動としては、被疑者の加入する自動車保険会社とも連携しながら、被害者との円滑な示談交渉に努めます。

保険金で完全な賠償を行える場合でも、謝罪とともに被疑者個人からの見舞金や謝罪金等を申し出る等で誠意を示し、示談書等に「寛大な処罰を求める」「重い処分を求めない」旨の宥恕条項を入れてもらうことで、検察官の処分や裁判官の判断に有利な影響を及ぼす可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故関係の刑事事件を多数取り扱い、ひき逃げによる過失運転致傷罪や道路交通法違反の刑事事件で示談成立による不起訴処分を獲得した実績も数多くあります。

ひき逃げによる過失運転致傷罪や道路交通法違反で自身やご家族が警察の取り調べを受け不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。

当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。

ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。

【報道解説】携帯電話不正利用防止法違反で逮捕

【報道解説】携帯電話不正利用防止法違反で逮捕

携帯電話不正利用防止法違反の疑いで、埼玉県警サイバー捜査課と大宮署が被疑者を逮捕した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県警サイバー捜査課と大宮署は25日、携帯電話不正利用防止法違反(未承諾有償譲り受け)…の疑いで、大阪市北区曽根崎1丁目、会社員の男(26)を再逮捕し…た。

会社員の男の再逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀の上、昨年4月11日から16日の間、交流サイト(SNS)を利用してスマートフォンを有償で譲渡する契約者を募り、募集に応じた3人に対して有償譲渡の目的を隠してスマートフォン9台を契約させ、報酬と引き換えにスマートフォンを譲り受けた疑い。」

(令和5年4月26日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【携帯電話不正利用防止法とは?】

報道では、「携帯電話不正利用防止法」という法律名が登場していますが、これは、正式には、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」という法律名です。

携帯電話不正利用防止法は、オレオレ詐欺といった特殊詐欺の犯罪に匿名で契約された携帯電話が利用されていたことに対処するために、携帯電話の事業者に契約者の本人確認を義務付けるために出来た法律です。

この携帯電話不正利用防止法では、携帯電話の不正な利用の防止を図ることを目的に様々な規定を置いていますが、そのひとつが、携帯電話不正利用防止法7条1項です。

携帯電話不正利用防止法7条1項では、「契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。」と規定しています。

この規定は、要するに、親が契約した携帯電話を子供に使わせるといった場合を除き、自分で契約した携帯電話を他人に譲渡する場合は、自社で通信回路を持った大手通信キャリアや格安SIM会社といった携帯音声通信事業者の承諾を得る必要があるという事を定めています。

携帯電話不正利用防止法7条1項に違反して、自身が契約した携帯電話を、業として(反復継続して)携帯電話事業者に無断で他人に有償で譲渡した人には、携帯電話不正利用防止法20条1項によって、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑がを併せて科される可能性があります。

また、携帯電話不正利用防止法7条1項に違反していることを知った上で、携帯電話不正利用防止法7条1項に違反した未承諾の他人名義の携帯電話を、業として有償で譲り受けた人にも、携帯電話不正利用防止法20条2項によって、先ほどと同じく、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑がを併せて科される可能性があります。

【携帯電話不正利用防止法違反でお困りの方は】

携帯電話不正利用防止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士に相談されることをお勧めします。

「携帯電話不正利用防止法」という法律については聞きなじみがないかと思いますが、弁護士に相談されることで、ご自身が携帯電話不正利用防止法のどう言った規定に違反している可能性があるのか、今後どのような捜査が予想されるのか、事件の見通しがどういったものになるのかといったことなどについて、アドバイスをもらうことが出来るでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

埼玉県内で携帯電話不正利用防止法違反違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。

当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。

ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。

【事例解説】埼玉県朝霞市のチケット不正転売禁止法違反事件

【事例解説】埼玉県朝霞市のチケット不正転売禁止法違反事件

埼玉県朝霞市のチケット不正転売禁止法違反事件ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】

「埼玉県朝霞市に住む会社員Aさんは小遣い稼ぎのために、自身で正式に購入したプロ野球の試合のチケットを定価よりも高い価格で転売するという行為を繰り返していました。

ある日の早朝、Aさんが仕事に行く前に、自宅に埼玉県警朝霞警察署の警察官が訪れて、Aさんは、チケット不正転売禁止法違反の疑いで朝霞警察署の警察官に逮捕されました。」

(この事例はフィクションです)

【チケット不正転売禁止法とは?】

事例のAさんは、チケット不正転売禁止法違反の疑いで逮捕されています。

プロ野球のチケットを自分で正式に購入した場合、自分が買ったチケットは自分の物なのだから、自分のチケットを転売しようが何しようが自由なのではないかと思われる方がいるかもしれません。

しかし、プロ野球や演劇、コンサートといったチケットの転売を無制限に認めてしまうと、いわゆる「転売ヤー」と呼ばれる人たちに、チケットが買い占められて高額転売が横行する可能性があります。

しかし、このような事態は興行主や純粋にスポーツの試合観戦やコンサート鑑賞を楽しみたい一般消費者にとって望ましい事態とはいえません。

というのも、興行主の側からすると、転売ヤーが高額転売しても興行主の利益には繋がりませんし、一般消費者の側からすると、高額転売がなされることによってチケットが入手しづらい状況になるからです。

そこで、このような事態に対応するためにチケット不正転売禁止法という法律(正式な名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」と言います)が成立して、2019年から施行されています。

【「特定興行入場券の不正転売」とは?】

チケット不正転売禁止法3条では、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」と規定し、この規定に違反した場合は、チケット不正転売禁止法9条1項によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります。

このように刑事罰の対象になる「特定興行入場券の不正転売」については、チケット不正転売禁止法3条4項が、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義しています。

難しく規定されていますが、要するに、プロ野球やコンサートのチケットのような「特定興行入場券」を興行主の事前の同意なく、反復継続して、定価を超える価格で転売する行為を刑事罰の対象にしているということです。

【「特定興行入場券」とは?】

先程から、「特定興行入場券」という言葉が度々登場していますが、チケット不正転売禁止法上においては、「特定興行入場券」を、芸術や芸能、スポーツイベント(まとめて「興行」と言います)などのチケットで、不特定又は多数の者に販売され、次の①~③の全てに該当するチケットととしています。

①チケットの販売に際し、興行の主催者の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨が券面(電子チケットの場合は映像面)に記載されていること(チケット不正転売禁止法2条3項1号参照)。

②興行が行われる日時・場所・入場資格者か座席が指定されたチケットであること(チケット不正転売禁止法2条3項2号参照)。

③入場資格者が指定されたチケットの場合は(ⅰ)の条件を、座席が指定されたチケットの場合は(ⅱ)の条件を満たす必要があります。

(ⅰ)入場資格者が指定されたチケットの場合は、入場資格者の氏名と電話番号やメールアドレスと言った連絡先を確認する措置が講じられており、その旨がチケットの券面に記載されていること(チケット不正転売禁止法2条3号イ参照)。

(ⅱ)座席が指定されたチケットの場合は、購入者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨がチケットの券面に記載されていること(チケット不正転売禁止法2条3号ロ参照)。

プロ野球などのプロスポーツの試合や有名なアーティストのコンサートなどのチケットの多くは、上記の①〜③の全てを満たして「特定興行入場券」に該当することが多いと考えられます。

【チケット不正転売禁止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】

これまで、チケット不正転売禁止法という法律について簡単に説明しました。

施行からまだ数年しかたっていない法律ですので、本当にチケット不正転売禁止法違反で逮捕されたり、前科が付くのかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、実際にチケット不正転売禁止法違反で逮捕・有罪となった事例もあります。

例えば、令和2年8月27日に大阪地方裁判所では、チケット不正転売禁止法と有印私文書偽造・同行使の成立を認めて、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金30万円の有罪判決が出されています。

また、今年の4月にも野球の世界大会のチケットを繰り返し高額転売したとして、チケット不正転売禁止法違反の疑いで警察に逮捕された事例があります。

このように実際にチケット不正転売禁止法違反違反で検挙・有罪とされた事例がありますでので、チケット不正転売禁止法違反違反の疑いで警察の捜査を受けられている方は、いち早く弁護士に相談して、今後の対応などについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

埼玉県朝霞市で、チケット不正転売禁止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。

当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。

ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。

【報道解説】自動車ひきずり殺人未遂事件

【報道解説】自動車ひきずり殺人未遂事件

埼玉県上尾市で自動車事故と傷害事件、殺人未遂事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道事例】

埼玉県上尾市の消防士の男性(43歳)が、知人女性(43歳)を車でひきずり殺害しようとしたとして、殺人未遂罪の疑いで、警察署に逮捕された。

女性は病院へ搬送されたが、右ひざをケガしているとのこと。

事件当時、男性は知人女性と口論になり、車へ乗り込み立ち去ろうとしたところ、女性が車にしがみついた状態で車を急発進させ、約10m引きずった。

警察の取調べに対して、男性は「殺してやろうという思いはなかったが、早く立ち去りたいという思いでアクセルを踏み込んだ」と、容疑を一部否認している。

(令和5年5月7日に配信された「MBS NEWS」の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)

【自動車事故と殺人未遂事件の違い】

自動車を運転していて、過失により人をひいてしまった人身事故のケースでは、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷罪」が成立し、「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

他方で、故意に被害者に怪我をさせようとして自動車でひいた場合や、「被害者が怪我をするかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて自動車でひいた場合には、「傷害罪」が成立する可能性があります。

刑法の「傷害罪」の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

また、故意に被害者を殺害しようとして自動車でひいた場合や、「被害者が死亡するかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて自動車でひいた場合には、「殺人罪」(殺人未遂罪)が成立する可能性があります。

刑法の「殺人罪」(殺人未遂罪)の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされています。

事件捜査の初期段階での警察取調べにおいて、事件当時の状況や心境を、容疑者がどのように供述するかが、その後の刑事処罰の判断に大きく影響することとなります。

まずは、自動車ひきずり事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

【逮捕後の身柄拘束の流れ】

人身事故を起こして逮捕された後は、2、3日以内に「さらに10日間の身柄拘束(勾留)を続けるかどうか」という勾留判断がなされます。

逮捕・勾留されれば、逮捕後12、3日程度(勾留期間が延長されれば最長22、3日程度)で、担当の検察官により、刑事処罰の起訴・不起訴の判断がなされる流れとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

自動車ひきずり事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。

当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。

ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。

【事例解説】中学生によるひったくり窃盗事件

【事例解説】中学生によるひったくり窃盗事件

埼玉県草加市の中学生によるひったくり事件ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】

「15歳の中学3年生のAさんは、後輩の13歳の中学1年生のBさんと一緒に、埼玉県草加市内で、自転車に乗りながら歩行者に近付いて、歩行者が持っているカバンを奪い去るというひったくり行為を繰り返し行っていました。

ある日、AさんとBさんは、これまでと同じようにひったくりをしようと、自転車に乗りながらVさんが持っているバッグをひったくろうとしましたが、失敗してしまい、そのままVさんに取り押さえられて、草加署に通報されてしました。

Aさんは、現場に駆け付けた草加署の警察官に逮捕されました。」

(この事例はフィクションです)

【ひったくりをするとどのような罪に問われる?】

路上を歩いている被害者の方の財布やカバンを追い抜きざまに奪い去る行為を一般的に「ひったくり」と呼びますが、このような「ひったくり」行為をした場合、具体的な事実関係によって成立する犯罪が異なります。

被害者の方に暴力を加えることなく、単に隙をついて財布やカバンを奪い去ったという場合は刑法235条が規定する窃盗罪が成立することになるでしょう。

また、窃盗罪については、刑法243条によって未遂の場合でも処罰の対象になっています。

そのため、ひったくりをしようとして相手のバックに手をかけたものの、被害者の方の抵抗にあってバックを奪い去ることができなかったという場合でも、窃盗罪の未遂として刑罰の対象になります。

【15歳の中学生がひったくりをすると逮捕される?】

15歳の中学生であるAさんが、このような窃盗罪(や窃盗罪の未遂)に該当するひったくり行為をした場合は、少年法という法律が適用されます。

そのため、Aさんは「罪を犯した少年」(少年法3条1項1号)として、その処遇を家庭裁判所が判断することになりますので、大人の場合と異なって刑事罰が科されることはありません。

ただ、15歳の中学生であっても、ひったくり行為をした場合には、警察に逮捕されて身柄が拘束される可能性は十分にあり得ますし、逮捕後も、勾留や観護措置といったかたちで警察署の留置施設や少年鑑別所で身柄が拘束され続ける場合もあり得ます。

中学生の方が身柄を長期間にわたって拘束されると、その間学校に登校できなくなりますから、中学生の日常生活・学校生活に与える影響は非常に大きなものと言えるでしょう。

【13歳の中学生がひったくりをすると逮捕される?】

上に挙げた事例では、13歳の中学生のBさんも一緒にひったくり行為をしています。

AさんとBさんは、一緒にひったくり行為をしていた点や、ふたりとも中学生という点で共通していますので、Aさんが逮捕されたことからBさんも逮捕されるのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、刑法41条では、14歳未満の人を刑事未成年として、そのような刑事未成年の人の行為は罰しないと定めていますので、14歳未満の人が犯罪に当たる行為をした場合は、警察によって逮捕されることはありません。

こうした14歳未満の事件を起こした少年のことを触法少年と言いますが、触法少年の場合、警察によって逮捕されることは無くても、警察から保護者と一緒に呼び出しを受けて事件について話を聞かれる可能性がありますし、また、警察から児童相談所に事件が送致された場合、児童相談所が一時保護という形で、触法少年の身柄が児童相談所に拘束される可能性はあります。

【中学生のお子さんがひったくりをして警察の捜査を受けてお困りの方は】

このように中学生の方が一緒にひったくり事件を起こしたという場合でも、事件を起こした中学生の方の年齢がいくつなのかということでその後の手続きの流れが異なる場合があります。

そのため、中学生のお子さんがひったくり事件を起こして警察の捜査や調査を受けて、今後について何をどうしたら良いか分からずお困りの方は、弁護士に相談して、今後の流れや事件の見通しについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

埼玉県草加市で中学生のお子さんがひったくり事件を起こして警察の捜査や調査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。

当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。

ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。